在山西师范大学音乐学院的支持下,一群怀揣非遗热忱的学子组成“晋韵塑光”实践队,走进忻州古城的烟火深处。他们带着三个心愿而来:读懂面塑与晋剧的前世今生,在亲身体验中厚植保护意识,更要让这些古老技艺被更多人看见——这场“三下乡”之旅,从一开始就注定与传承紧紧相连。

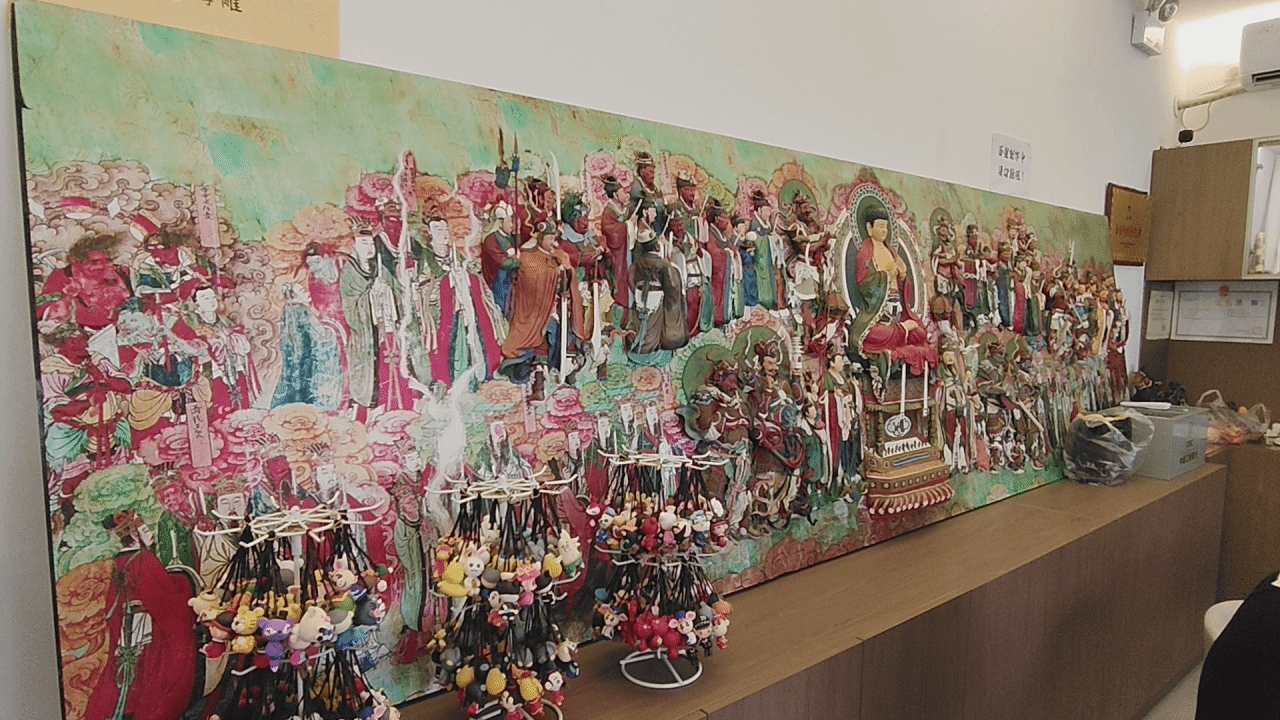

古城深处的面塑工坊里,面粉与水在艺术家手中仿佛有了生命。队员们围站在旁,看老师傅指尖翻飞,捏、揉、搓、塑间,平凡的面团渐渐显露出人物的眉眼、动物的灵动。“这朵花的纹路要顺着面团的肌理走,才像从土里长出来的”,师傅的叮嘱里藏着世代相传的巧思。

队员们学着拿起面团,起初笨拙的指尖总捏不出想要的形状,直到慢慢领悟“手要稳,心要静”的道理。当自己捏的小面人终于有了模样,他们忽然懂得:那些色彩鲜艳的面塑不只是摆件,更是祖辈用双手记录生活的诗——节庆的欢腾、传说的奇幻,都藏在这方寸之间。

戏韵流芳:聆听晋剧里的三晋风骨

戏台前的锣鼓声一响,晋剧的魂便醒了。队员们坐在台下,看演员水袖一扬如流云,唱腔时而高亢如太行松涛,时而婉转似汾河碧波。武戏的腾挪翻转里藏着功夫,文戏的眉眼传情中含着细腻,这鲜活的表演让书本上的“晋剧艺术”有了温度与呼吸。

有队员忍不住跟着念白的节奏轻拍手掌,“原来唱腔的起伏和山西的方言声调这么像”,一句随口的感慨,道出了艺术与土地的血脉相连。这场近距离的观赏,让他们不再是旁观者,而是成了晋韵流淌的见证者。

薪火之思:让非遗在青春里延续

实践越深入,一种紧迫感越清晰:面塑老师傅的皱纹里藏着少有人学的技艺,晋剧后台年轻演员的坚守里透着传承的不易。“这些不是博物馆里的标本,是需要我们伸手接住的火炬”,队员们在日记里写下这样的感悟。

活动落幕时,他们整理出厚厚的记录:面塑步骤的手绘图解、晋剧唱腔的音频片段、与传承人对话的视频素材,这些都化作校园展览里最动人的展品。当同学们围着展台追问“这个面塑能教我做吗”,他们知道,传承的种子已经悄悄发芽。

从古城回来的队员们,心里多了份沉甸甸的责任。他们说,非遗不是过去式,而是要在当下活起来——或许是把面塑纹样融进音乐课堂的教具,或许是用新媒体让晋剧唱段被更多年轻人听见。

“晋韵塑光”的忻州之行结束了,但守护非遗的路才刚开始。这群年轻人带着指尖的面粉香、耳畔的梆子声,更带着一份信念:只要青春之力不停歇,千年文脉就会永远鲜活。